研究小结三:信息化背景下幼儿园园本课程内容的开发

——集体活动的设计与完善(2019.9-2020.1)

信息技术给学前教育的发展提供了新的机遇,使得传统意义上的教育有了突破时空限制的张力,引发了教学模式、教学方法和教学内容的变革。多媒体技术作为教育领域常见的有效教学手段,将现代科学技术与课程活动相结合,其课件的应用已成为幼儿课堂教学中新的生机和活力。

一、精心筹划,保障研究的顺利开展

1.先于行动的思考

在幼儿园,将多媒体技术的应用作为教学手段是符合学前教育发展趋势和幼发展需求的。《纲要)指出:“要在幼儿一日生活中有效地运用现代化教育手段。”可见,多媒体教学已成为探索幼儿园教学改革的一条途径。多媒体技术应用于教是一种直观的教学方式,其图像通真、色彩鲜明,且可利用动画功能,化静为动、化虚为实,可以使教学信息生动化,使抽象、难以理解的内容变得通俗易懂、形象且直观,加上可交互、可重复,能够好地刺激幼儿的感官,激发其兴趣,满足其需要,从而调动幼儿活动的积极性,有效地促进了教学效果的提高。

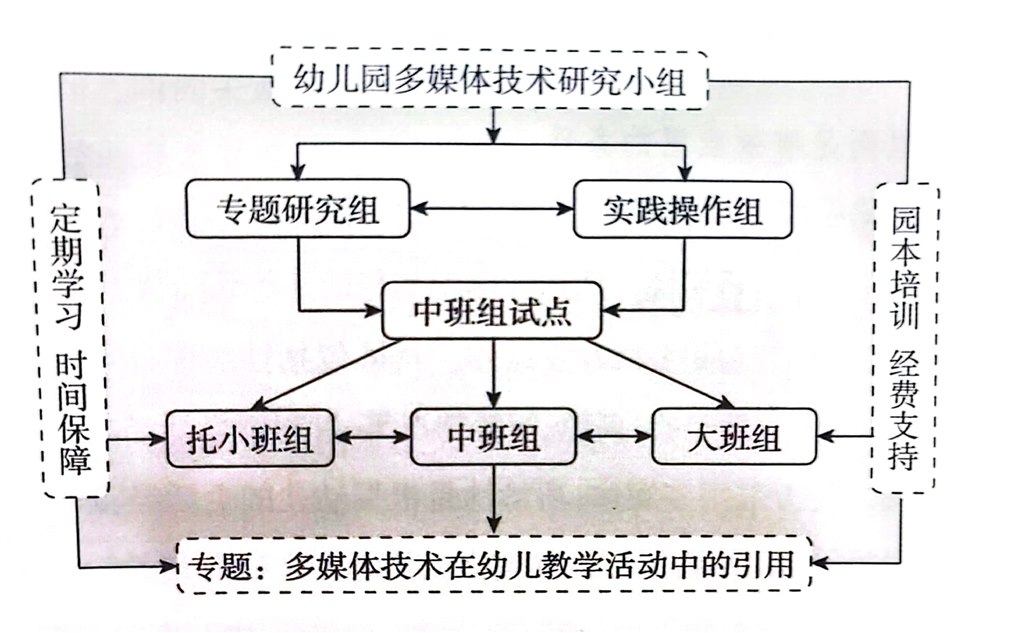

2.建立研究的网络

为了有效地促进多媒体技术在幼儿园的应用,我们建立了相应的管理网络,并不断完善运行的机制,以保证相关研究有条不紊地推进。

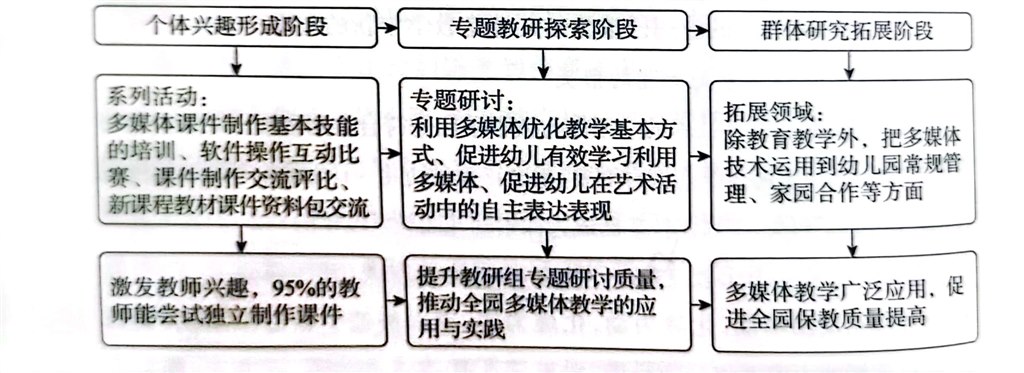

3.架构阶段的推进

信息化教学活动的研究过程基于由点到面的辐射型状态,主要分为三个阶段。这样的研究部署,促进了教师信息化素养和能力的稳步提

升,为教师在教学中有效应用信息技术打下牢固的基础。

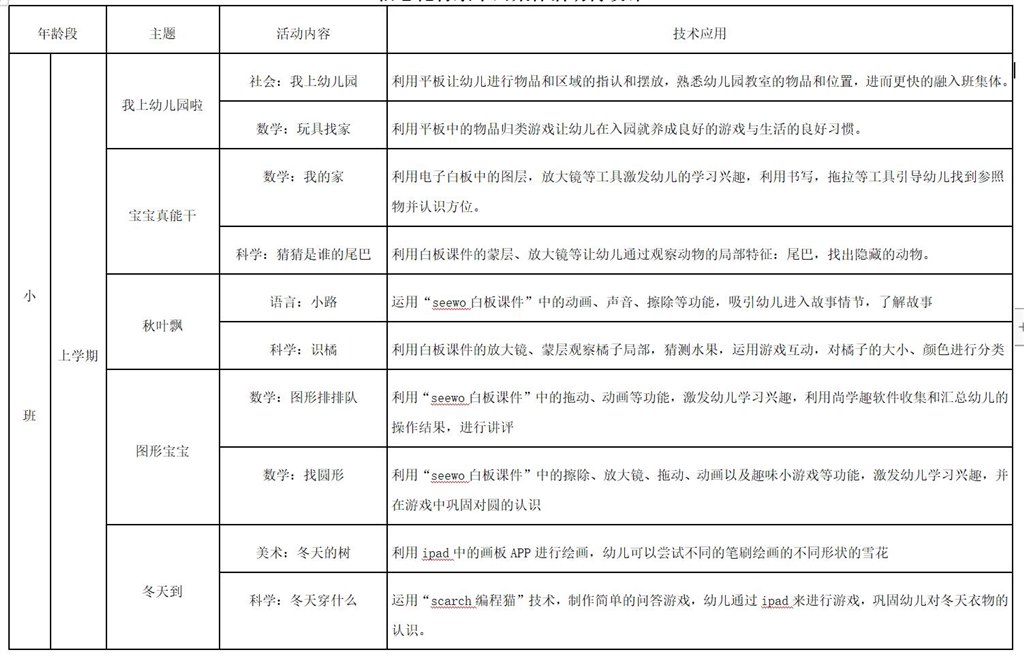

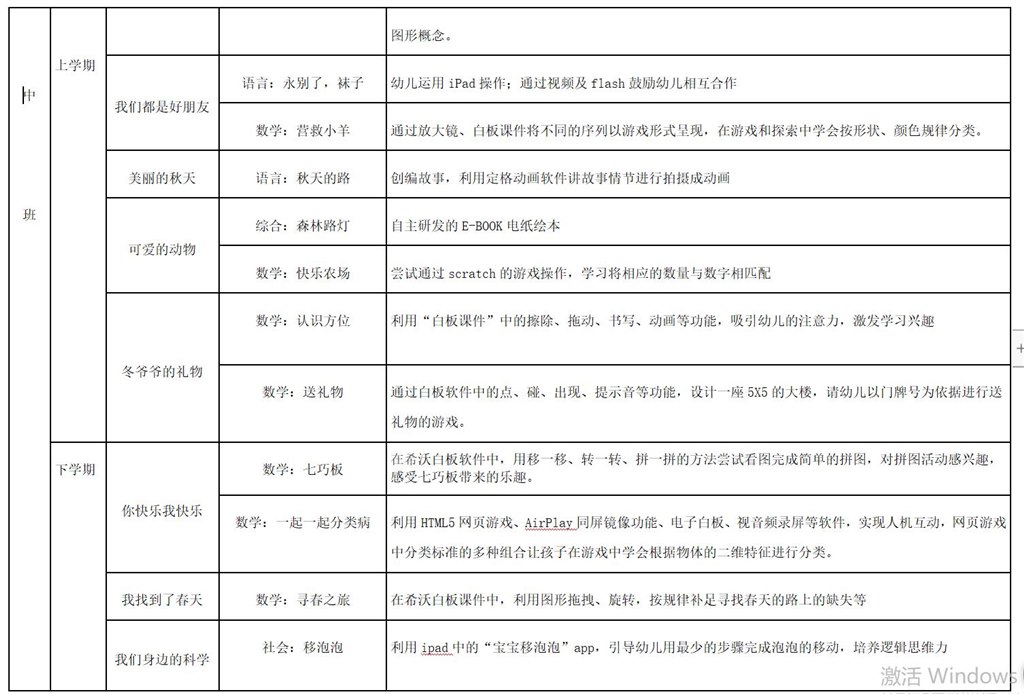

二、潜心探索,积累优质的信息化教学活动

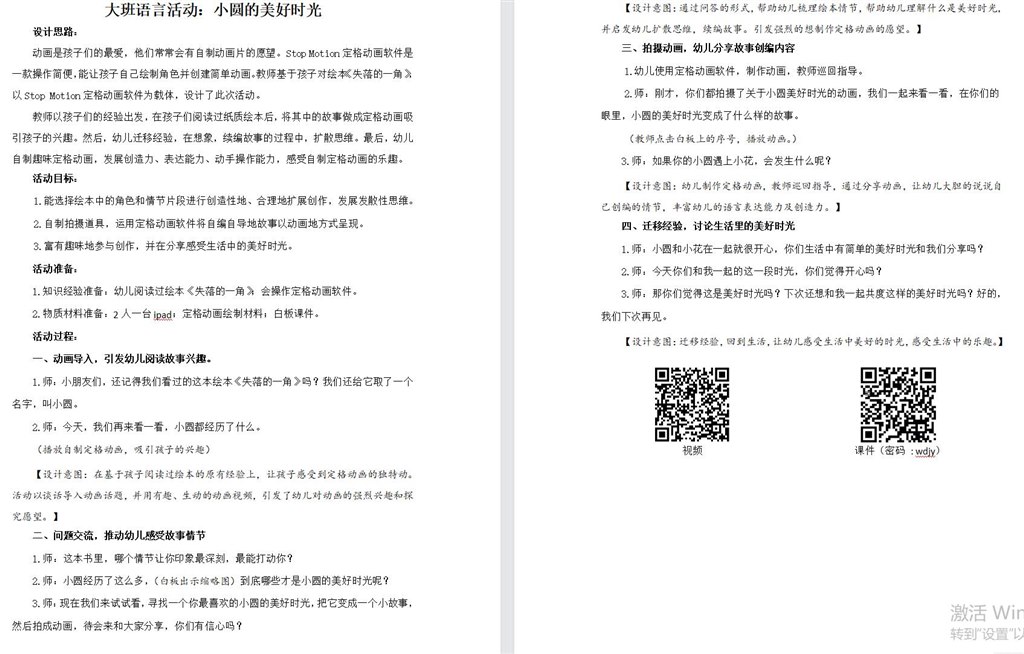

通过课程审议、集体备课、教学展示、观摩研讨等形式,对原有主题中的集体活动进行再设计、再优化。同时依据主题核心经验,将已有的优质课例纳入不同的主题中。过程中,课题组除了进一步优化课件外,重点挖掘适宜的信息化软件用于集体活动的优化。每个方案中除了文字表述部分以外,还附有多媒体课件、教学视频的二维码,教师只需扫描二维码即可获得素材,较为便捷。

三、有心提炼,梳理信息化教学活动的策略

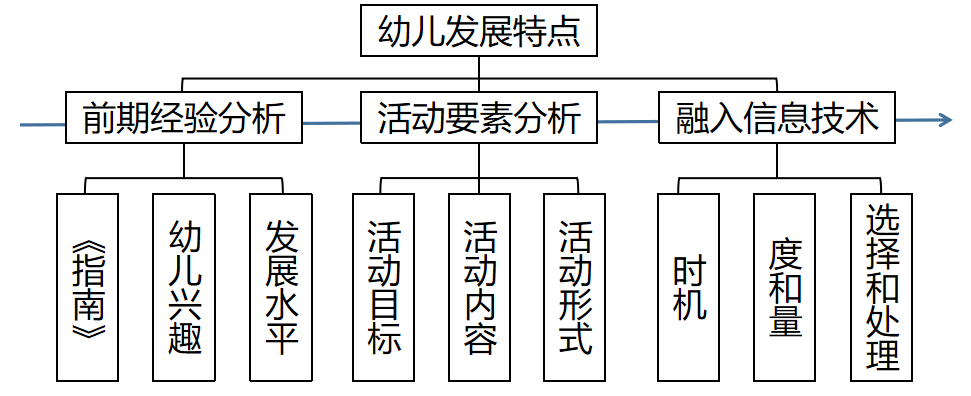

1.整合思路:信息化背景下的集体活动设计以幼儿发展为起点,课题组借助《指南》剖析幼儿的兴趣需要以及发展水平,综合考虑活动目标、内容、形式的设计。在此基础上,课题组思考信息技术融入集体活动的时机、度与量,以及信息化资源的选择与处理。

融入的时机:信息技术对于激发幼儿学习兴趣是毋庸置疑的,但是为了吸引幼儿,是否所有的集体活动都必须辅以信息技术手段来调动积极性呢?这倒未必。通过研究,课题组认为应该根据具体的内容来选择适当的时机,如细节需要理解、枯燥需要诱趣、难点需要解决、范围需要拓展、微观需要再现、宏观需要概括等,这些往往是良好而有效的融入时机。同时,教师应避免先行将应该让幼儿讨论思考的问题、体验的内容设计到课件展示中,这样会影响幼儿的独立思考,剥夺他们学习的主动性,产生对屏幕的依赖性。所以,在设计集体活动时,教师应为幼儿留有思考的空间,在思考和引导后选择融入信息技术。

融入的度和量:信息化背景下的集体活动设计的目的在于为教学服务,在于提高教学的质量。在融入信息技术的过程中应服从教学目标,追随幼儿需要,注重教师的启发与引导。因此,课题组认为要注重信息技术对幼儿心理和情绪的影响,把握好度和量,做到适度、适量,避免持续刺激、过度刺激,使其发挥画龙点睛之功效,而非画蛇添足。比如在制作绘本教学的多媒体课件时,以局部动态画面介入手段来代替通篇的动态、声效处理。如果全部运用信息技术动态手段,无疑会产生过于强烈的刺激,反而降低幼儿的阅读兴趣和阅读能力。

信息化资源的选择与处理:虽然信息技术能为教学提供丰富的资源,但教师要善于筛选最为适宜的信息化资源来融入到集体教学活动中,要从实用性、合理性的角度选取素材、处理素材,决不能因为追求技术而忽略了身边最朴实的教学资源。比如科普类视频的选择应符合趣味性、生动性、教育性、易理解的特征。再比如绘本教学《逃家小兔》,为了让幼儿更好地理解“有妈妈陪伴”和“无妈妈陪伴”两种情况下小兔的心情,教师将动画视频的色彩进行了处理,即“有妈妈陪伴”时屏幕是彩色的,“无妈妈陪伴”时屏幕是黑白的。

2.整合策略:课题组以信息技术与集体活动的“整合”为抓手,结合五大领域六学科的特点,通过对有效途径、经验策略、介入时机、资源利用等问题的研究,优化活动过程,形成了信息技术与集体活动整合的系列策略。

资源利用“二拓展”策略:以多媒体网络技术为核心的信息技术,能突破时空限制、海纳信息,将人文、地理、历史、生物等知识交汇显现在网络世界中,全方位拓宽了幼儿的视野。因此,课题组积极借助多媒体技术,开展“二拓展”策略,使教育资源的利用更为开放。如社会活动《青果巷》,为了增进幼儿对青果巷的了解,丰富社会性认知,教师拓展时间,即借助信息技术拍摄实况DV,浓缩参观过程;拓展空间,即登录“青果巷”官网,使幼儿获得一系列与之相关的信息。借助这些信息,幼儿的反馈显得更真实生动,大大提高了活动效率。

活动组织“四步走”策略:①激情诱趣,调动感官。兴趣是幼儿最好的老师,因此激发兴趣是有效整合的第一步。如美术子课题组开展的活动《爱心鱼》中,多媒体课件首先把幼儿带入到一个充满童话色彩的海洋世界,老师结合课件示范讲解有关花纹鳞片的画法。②提高效率,化解难点。信息技术可以不受时空的限制,化静为动、化难为易、化虚为实、化远为近,这些对于教学难点的化解实为有效。如美术活动《盛开的格桑花》,运用电子白板中的神奇墨水功能,局部放大不同颜色的格桑花,进一步感受格桑花的细节特征。③丰富认知,手脑并用。对于操作环节,信息技术亦是教师教学的帮手。如科学活动《有趣的动画》,利用Folio-scope软件让幼儿动手制作动画,感知画面由静到动的奥秘。④情感互动,师生共鸣。积极的情感和态度是个体持续发展的内在动力,巧妙地借助信息技术的优势,移情入景,情景交融,形成和谐、亲切的情感互动。如语言活动《爱心树》,教师制作多媒体课件,集背景画面、人物形象、声音语气、优美音乐于一体,将树与少年之间细腻、复杂的情感娓娓道来,使幼儿产生深切的共鸣。

活动评价“三结合”策略:①群体评价与个别评价相结合。大班化教学所带来的弊端是对个别的忽略,而信息技术恰恰能弥补这一缺陷,尤其在教学评价中,能实现群体与个别的兼顾。如利用ipad使每位幼儿都能在活动中有充分表达的机会,并且教师可以通过录音回放功能对每位幼儿进行评价。②知识传授与信息反馈相结合。幼儿的反馈过程,就是获取知识、培养能力的过程。课题组利用信息技术,引导幼儿对活动的信息做出积极的反馈,可以是语言交流的表达形式,可以是体态表达形式,也可以是绘画表达形式。③分析与决策相结合:信息技术在教学评价时能够帮助教师分析并做出决策。比如在数学活动《10的分合》,老师利用scratch软件设计自动纠错与升级闯关的模式:当幼儿回答错误时,屏幕上重复同类型题目;当幼儿回答正确时,屏幕上便可显示更有难度的题目。