信息化成长档案架构幼儿适宜性发展

常州市天宁区青龙中心幼儿园紫云分园 刘艳

摘要:在信息技术飞速发展的今天,人们的生活和学习都离不开信息技术的使用。为了使学前教育与时代同步,有效利用信息技术资源来辅助教育工作者更好地实施教育行为,幼儿园一直致力于探索与开发适合幼儿学习或教师工作的各类信息化手段,特别是努力研究幼儿信息化成长档案,力求以高效、科学的评价方式,为幼儿找到更为适切的教育途径。

关键词:信息技术、成长档案、幼儿发展性评价

评价是“了解教育的适宜性、有效性,调整合改进工作,促进每一个幼儿发展,提高教育质量的必要手段”。作为幼儿园教育工作的重要组成部分,幼儿发展评价引起了学前教育领域的广泛关注。青龙中心幼儿园以信息化成长档案为切入口,以达到减负增效的目的:手段多样,如照片、视频、录音;记录迅速,自动形成后台数据;管理便捷,随时了解幼儿的评价进度;互通有效,家长与教师可随时沟通商议支持策略。幼儿园以“教师观察记录为代表的质性证据”和“幼儿电子成长档案”在评价过程中共建了一个不断调整、完善课程的支持保障系统。

一、以基础模块设计科学的评价框架

评价指标和评价信息的采集应建立在观察的基础上,如何有效地进行信息的

基础采集,同时提供不带主观色彩的证据,跟踪每个幼儿的发展过程,是教师在评价过程中思考的问题。

(一)通过研究项目,确定基础模块的架构

基于青幼参与的常州市教育信息化重点项目“新技术支持性幼儿游戏化学习的实践与探索”,依托幼儿园信息化特色的实践经验,以“基于评价的幼儿信息化成长档案的研究”为子项目研究,幼儿园将基于评价的幼儿成长档案与信息化技术相结合,研发了幼儿发展性评价系统的基础模块,尝试用信息技术的方式呈现评价的实证和过程,希望能为教师大量的评价数据的采集和分析减负。

(二)通过问题分析,确定评价指标的导向

在初构基础模块时,幼儿园首先对园本课程评价指标进行了可信息化呈现的

分析与筛选。评价不是评判,而是更多地依据指标去了解幼儿的成长、学习、生活方式,知晓每个幼儿独特的行为表现和原因。幼儿园对园本课程方案中“幼儿发展评价部分”的评价指标进行了信息化模块建设的研究,并对已有的园本化评价指标进行分析,进行指标信息化呈现方式的探索。针对平台中可信息化呈现的幼儿发展指标,幼儿园开展了联合教研,梳理适宜信息化平台呈现的基础指标,解决了基础模块中评价指标的问题。

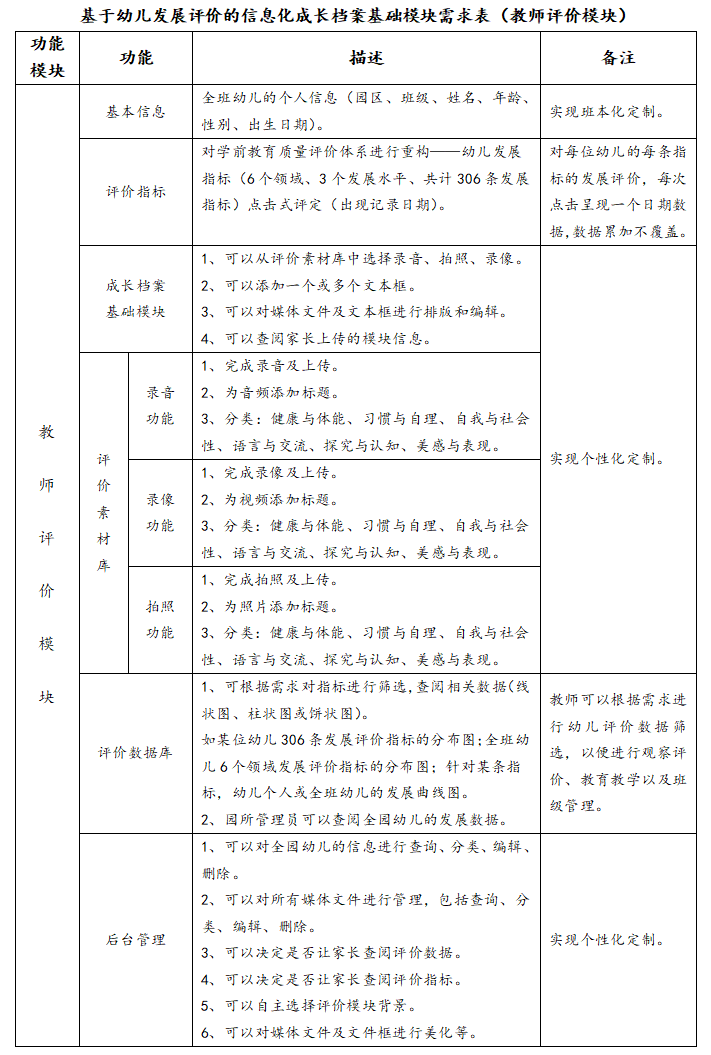

(三)通过需求梳理,设计评价模块的内容

在初步构建基础模块及梳理评价指标导向的基础上,幼儿园架构了信息化的

幼儿成长档案的基础模块需求表,为下一步的研究打下了坚实的基础。

二、以技术平台架构客观的评价系统

以《基于幼儿发展性评价的信息化成长档案基础模块需求表》为基础,幼儿园进一步对教师如何在平台上进行评价、评价指标如何与评价内容相关联、信息化平台中如何个性化地呈现幼儿发展的过程等问题进行了思考,开始了信息化平台建设的探索。

(一)通过端口设计,满足评价实际需求

幼儿园首先架构了信息化平台的基础模块,并配以相应的评价数据,第一版

平台诞生。此平台评价系统包含多个评价入口,教师可以从“质量领域”、“评价对象”、“添加素材”等不同端口进入记录评价界面。各类影音文件很好地呈现了评价的过程,使评价更为个性化、更具科学性,也更能够满足教师不同的评价需求。

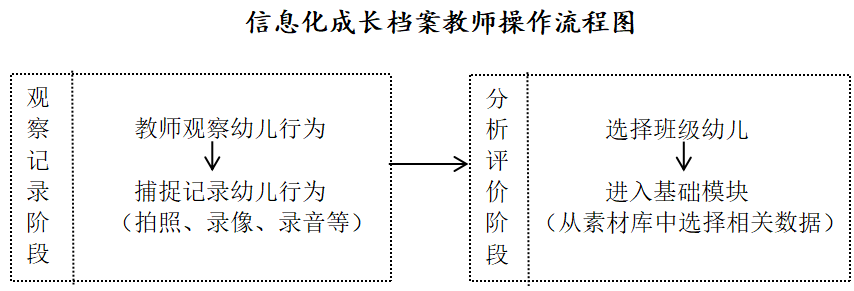

(二)通过流程规范,健全评价操作体系

通过实践探索,幼儿园建立了信息化成长档案教师操作流程图,为教师进行

实际评价理顺了思路。

(三)通过平台应用,改变教师教育行为

信息化评价平台是在以往研究项目的基础上,通过分析与提炼而建立的具有

园本特色的信息化评价体系。这一评价平台能够记录幼儿的成长点滴,也为教师和家长在帮助幼儿个性化成长的过程中提供了科学的参考依据。同时,平台的使用也成就了教师,为教师成长提供了帮助。

改变一:评价记录更及时客观

以前,班级中时常有这样的情景发生:孩子们在快乐地游戏,精彩的片段不时发生,而教师忙得团团转,刚刚想拿起笔把孩子的表现记录下来,另一边的孩子就开始呼唤:“老师,他拿了我的玩具!”“老师,快来帮帮我!”教师只得把笔放下,解决完后只能靠着回忆勉强记录,但是很多对话和细节都加入了教师自己的主观臆断,失去了事件记录的客观和真实。

在采用了信息化记录的方式后,教师可以携带平板电脑或手机对发生的情况进行随时记录,避免事后回忆产生的缺乏真实性和客观性的情况。

改变二:评价内容更多元

素材采集方式充分体现了信息技术的优势:照片——抓拍及时,更可使用多张照片来呈现幼儿的行为;视频——动态的视频使得幼儿的行为更为直观;音频——便于教师及时用语音的方式记录下重要内容及想法,比文字记录更为便捷。

改变三:教师专业能力得到提升

首先,通过对全班孩子的反复观察,教师对评价指标更加熟悉了,这更加便于教师对幼儿日常随机的行为表现进行判断。其次,在使用信息化平台的过程中,教师的评价观也在不断变化。教师的评价更有计划,教师对孩子的整体水平和发展情况更加了解。对幼儿进行个案记录与分析解读的过程,促使教师从幼儿全面发展的角度出发,根据幼儿发展优势和不足,有目的地收集幼儿成长与发展的素材,捕捉幼儿彰显个性的精彩瞬间,并进行客观分析和措施跟进,从而提高了教师的观察记录和解读能力。

三、以平台升级完善多元的评价渠道

通过多方评价主体对信息化评价平台的应用,幼儿园又对如何避免教师一家之言、家长如何参与评价、家长平时太忙而没有时间评价幼儿、家长不了解评价幼儿的方法等实际问题进行了分析,并在分析与解决问题的过程中,初步勾勒出评价共同体。

(一)通过平台调整,引入家长评价主体

为了解决评价中与家长相关的评价问题,幼儿园对信息化平台进行了升级调整,增加家长端,将家长纳入评价主体中。

幼儿发展的过程需要教育主体的共同参与,以往幼儿园的评价,评价主体单一,导致评价结果的片面和偏颇。家庭作为幼儿生活的主要场所,家长作为幼儿成长过程中的重要影响者,实际上发挥着重要作用。从评价的角度而言,家长是不可或缺的角色,幼儿的自我认识也是评价的关键,加上教师这个主体,三方如何更好地协作,如何共同体验幼儿的成长过程,是需要解决的问题。

于是,幼儿园创新了家园互动模式,实现了家园共同评价幼儿的发展情况,共同参与和见证了幼儿的成长,最终形成了支持幼儿科学发展的评价共同体。

(二)通过家长参与,构筑家园沟通渠道

平台使用之后,幼儿园让家长共同参与评价,构建起“互联网十评价”的家

园沟通渠道。信息化评价体系以其独特的信息捕捉能力和网络互动能力为家长参与评价工作带来了革命性的变化。

首先,家长对孩子的发展可以心中有数。很多家长对孩子的评价都是非常笼统的,“乖巧懂事”和“听话”仿佛成了衡量一个孩子好坏的标准。但事实上,评价孩子的标准可远远不止这些。于是,在学期初的家长会上,教师向大家推荐了这个评价平台。听了老师介绍的这些评价指标,家长们才恍然大悟:原来表达能力分这么多!原来运动能力要这样看!原来数学不只是加减乘除这么简单!一石激起千层浪,一时间在QQ群和家长谈话活动中,经常能听到家长讨论着孩子的发展情况。

其次,家长参与评价是完全自主的过程。很多家长自从使用了信息化评价平台之后,原本喜欢在“朋友圈”发孩子生活照的家长彻底转移了阵地。利用平台中的拍照、录音和视频记录方式,家长把关于孩子的点点滴滴记录下来,并配上图片和自己的说明。这些记录让老师感受到了满满的爱意。家长们表示:“以前都是发到朋友圈就结束了,现在这样记录能够更加全面地看到宝贝的进步。最棒的是,它不但能记录,还可以打印下来,最后能够变成一本充满回忆的成长册!这是多么有意义的一件事情啊!”

(三)通过实践效果,促进研究后续思考

经过实践,幼儿园的研究已经取得了一定的效果。

首先,评价实践提高了教师处理评价数据的科学性。依托新技术,教师整合

处理庞大的观察数据将不再是沉重的负担。其次,信息技术使得幼儿发展评价更为个性化。通过信息化的手段将评价素材、评价资源共享,在幼儿发展评价的过程中,满足了不同评价目的的要求,满足了不同幼儿的发展需求,使幼儿发展评价更为个性化,更能体现幼儿成长的过程。再次,评价实践创新了幼儿园与家长共同参与幼儿成长的评价方式。本项目将家长纳入评价共同体,作为儿童评价的主体之一,参与儿童的成长历程。

为了使研究有永恒的生命力,幼儿园将再度对一些问题进行思考。比如,现有的评价模块远远不能满足幼儿发展评价的需求。如何通过更为灵动、个性化的方式来尽可能全面地呈现幼儿的发展情况,是下一阶段需要思考的问题之一。再比如,如何提升成长档案的信度和效度问题。项目研究后期,幼儿园将与软件方对评价模块中的幼儿各类发展数据进行预设,尝试对幼儿个体发展进行建模,为教师的课程实施等工作提供依据。

幼儿成长评价研究是一个长期的、系统的工作,需要借助多方力量,需要多元主体的共同参与。但目标只有一个,就是保障孩子健康快乐地成长!

参考文献:

[1]徐云霄.交互式幼儿电子成长档案运用研究[D].南京师范大学,2017.

[2]丁红涛,高敏.谈“博客式”幼儿成长档案中的家长评价[J].甘肃教育,2015(12):44.

[3]傅秋兰.幼儿快乐成长电子档案系统的研究与分析[D].云南大学,2015.

[4]王连,丁君,钟岚,胡霞萍.发现·展示·共育·研修——“幼儿视听成长档案”教育功能拓展的路径设计与实践[J].课程教育研究,2014(04):15-16.

[5]张岩,巩爱弟,李卫华.关于建立“幼儿电子成长档案”的研究——北京市昌平区机关幼儿园为例[J].中国现代教育装备,2013(20):8-9.

[6]蒋蕾. 妙“键”生花 网络传情——家园共建E时代宝宝电子成长档案[C]. 江苏省教育学会.江苏省教育学会2006年年会论文集(综合一专辑).江苏省教育学会:江苏省教育学会,2006:499-503.

[7]温剑青,曹云.支持个性化教育的幼儿发展评价实践与思考[J].上海教育科研,2019(11):32-37.